風力発電の仕組みと歴史

風力発電は、再生可能エネルギーの中でも環境負荷が低く、持続可能な発電方式の一つです。

風力発電は、地球温暖化対策の一環として注目されており、今後もその普及が進むことが見込まれます。

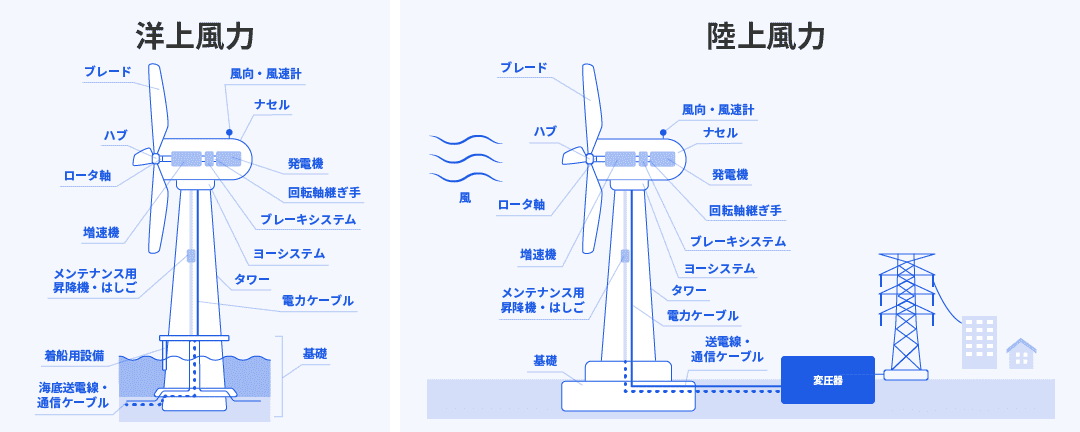

風力発電の主要構成

風力発電機は、主にブレード・ハブ・ナセル・タワーという四つの主要部品で構成されています。

- ●ブレード(羽根):

風のエネルギーを受け取り、その運動を回転エネルギーに変換する。 - ●ハブ:

ブレードを固定し、回転する力を集約し、ローター軸に伝達する。 - ●ナセル:

発電機や増速機などの重要な部品を収め、回転エネルギーを電気に変換する役割を担う。 - ●タワー:

ナセルを支え、風が強く吹く高所で発電効率を向上させる。

風がブレードに当たると、そのエネルギーでブレードが回転し、回転する力がハブへ伝わります。ハブはローター軸を介してナセル内の増速機に力を伝え、回転速度を高速化させます。その後、回転軸継ぎ手(カップリング)を通じて発電機に力が伝わり、高速回転することで電気が生成されます。

発電された電気はナセルの中を通る電力ケーブルによって、タワー内を通じて下部へ運ばれ、送電網へと供給されます。この一連の流れにより、風の力を安定した電気エネルギーへと変換することが可能になります。

また、増速機を使用しないダイレクトドライブ方式の風力発電機もあり、ローターの回転する力を直接発電機へ伝達することで、効率的な発電を実現しています。さらに、風車の方向を最適に調整するヨーシステムや、ブレードの角度を調整して回転速度を制御するピッチシステムも搭載されており、風の変動に柔軟に対応しながら最大限の発電効率を確保します。

安全面では、風速や風向を測定する風向風速計、落雷から設備を守る雷保護システム、過度な回転を抑制するブレーキシステムなどが搭載されており、風力発電機の安定した運転を支えています。

風力発電機には、増速機を使用した一般的な発電方式のほかに、ダイレクトドライブ方式と呼ばれる方法もあります。この方式では、ローターの回転する力をローター軸を介さずに、直接発電機へ伝えるため、機械的損失が少なく、より効率的に電力を生成できます。

また、風力発電の効率と安全性を高めるために、さまざまなシステムがナセル内に搭載されています。

- ●ヨーシステム:

ナセルを風向に正対させ、発電効率を最適化。 - ●ピッチシステム:

ブレード角度を調整し、ローターの回転速度を制御。 - ●冷却システム:

増速機や発電機の発熱を抑え、安定した運転を維持。 - ●ブレーキシステム:

ローターの回転を必要に応じて停止し、過剰な負荷を防止。 - ●風向風速計:

風速や風向をリアルタイムで計測し、運転状況を最適化。 - ●雷保護システム:

落雷による設備の損傷を防ぎ、安全な発電運転を確保。

これらの機能が組み合わさることで、風力発電機は変動する風の状況に対応しながら、安全かつ効率的に発電を行うことができます。

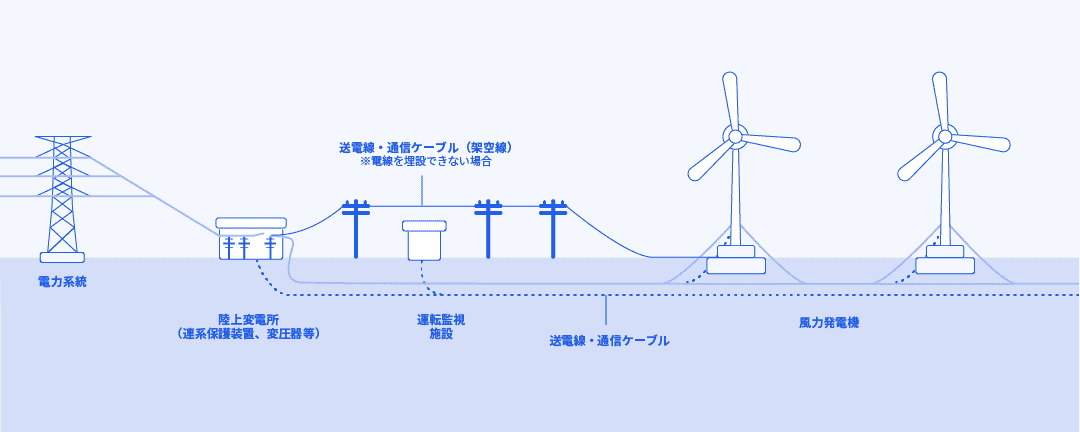

陸上風力発電のシステムについて

陸上風力発電システムは、風の通りが良い山岳地帯や海岸沿いに設置されることが多く、安定した風を利用して発電を行います。

メリット:

- ・設置コストが比較的低く、洋上風力発電と比べて建設が容易 である。

- ・陸上に設置するため、メンテナンスがしやすく、運用コストが抑えられる。

- ・送電網との接続が容易であり、既存のインフラを活用できる。

デメリット:

- ・設置可能な場所が限られるため、適切な立地選定が必要。

- ・風況の変動が大きい地域では発電量が安定しにくい。

- ・騒音や景観への影響があるため、地域住民の理解が求められる。

基礎は地盤によって十分に支持され、大型台風や大きな地震にも耐えうる構造となっています。発電された電力は、埋設送電線または架空送電線を通じて送電会社の系統へ連系され、電力会社を通じて需要家へ供給されます。

日本の陸上風力発電では、設置場所の制約により、1基あたり2,000kW~3,500kW程度の風力発電機が主流となっています。

コスモエコパワーは、日本初の風力発電事業者として1996年に山形県で400kW風車2基の商用運転を開始し、その後も積極的に陸上風力発電の普及を進めています。

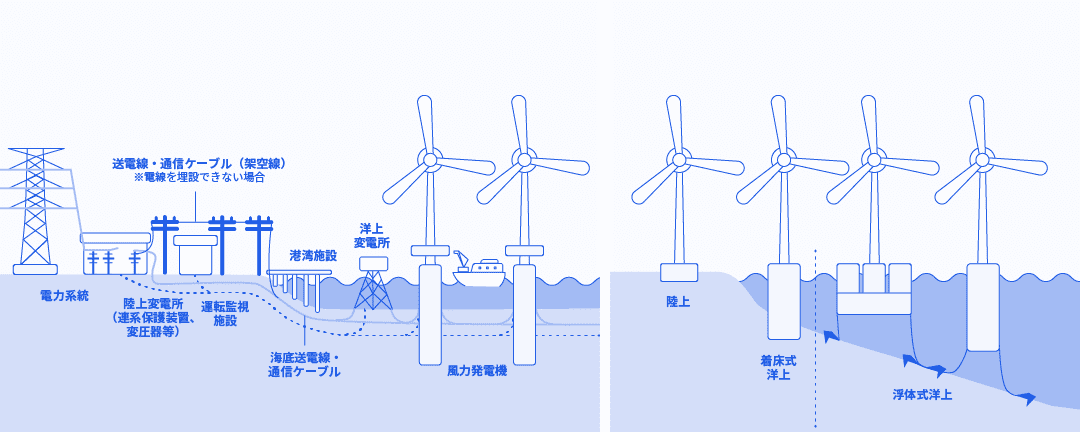

洋上風力発電のシステムについて

洋上風力発電システムは、海上に風力発電機を設置し、発電した電力を海底ケーブルで送電会社の系統へ連系する受変電設備に送られ、電力会社を通じて需要家の皆さまへ届けられます。

メリット:

- ・風況が安定しているため、陸上風力発電よりも発電量が安定しやすい。

- ・大規模な設備の設置が可能であり、大容量の電力供給が期待できる。

- ・人口密集地から離れているため、騒音問題や景観への影響が少ない。

デメリット:

- ・建設・維持コストが高いため、初期投資が大きくなる。

- ・設置・メンテナンスが難しく、専門的な技術と機材が必要。

- ・海洋環境の影響を受けやすく、台風や高波によるリスクがある。

洋上風力発電には、浮体式風力発電と着床式風力発電の2種類があります。

- ●浮体式風力発電:

水深60m以上の海域で使用され、海に浮かぶ構造で係留される方式。 - ●着床式風力発電:

水深60m未満の浅瀬で採用され、海底に直接固定される方式。

現在国内では、浮体式風力発電設備は実証実験が終了し商用運転が開始されており、着床式風力発電設備も秋田県で商用運転が始まっています。最近では、15,000kWの大型風力発電機が開発され、さらなる発電効率の向上が進められています。

当社は、これまで培った経験を活かし、洋上風力発電においても社会インフラへの安定した電力供給に貢献してまいります。

風力発電の歴史

風力発電の歴史は、1880年代からイギリス・アメリカ・デンマークで始まり、日本では1980年代に国内で100kW風力発電機の実証事業が始まりました。年々大型化し、近年では洋上風力発電にて15,000kWの大型風力発電機が開発されています。

現在の大型風車は水平軸プロペラ型の3枚羽が主流ですが、2枚羽のものもあります。水平軸は他にオランダ型や多翼型があり、オランダ型は、木製の羽で風車を回し揚水する力に変換し、海抜の低い土地を水害から守ることなどが目的となっていました。多翼型は、その名の通り多くの羽(20枚程度)を持つ風車で、羽が多いため回転数が低いものの高トルクを引き出すことで揚水に適しています。水平軸の他には垂直型の風車もあり、回転軸が設置面に対して垂直になるタイプになります。回転軸が垂直になることで、360°どの風向からも風を効率よく受風し、大型風車のように風にナセルを正対させるヨーイング機構が必要ありません。水平軸の種類は、ダリウス型、ジャイロミル型、サボニウス型等があり、小型風力発電で用いられることが多くあります。

風力発電システムは、シンプルで機械部品の少ないストール制御からより発電効率が良く出力制御を可能としたピッチ制御へ進化してきました。

最後に

当社が導入する風力発電機も時代に伴い変化しています。

1996年最初の風力発電機はストール制御方式の風車を導入、2000年に初めてピッチ制御方式の風車を導入しました。更に風力発電機は研究と進化を続け、今までのアップウィンド方式から山岳の多い日本で吹上る風にも強いとされるダウンウィンド方式の風力発電機の導入も進み、当社ではアップウィンド方式のMicon、N・E・G Micon、Dewind、荏原フライデラーウィンドパワー、Vestas、ダウンウィンド方式の日立製作所風力発電機が商業運転中となります。また、GEリニューアブルエナジーやシーメンスガメサ・リニューアブル・エナジーの最新風力発電機も2023年4月から商業運転を開始しています。

今後もより効率の良い風力発電機の検討と導入を進め、再生可能エネルギーの普及に努めてまいります。