知る・学ぶ!風車のふしぎ

風車は、風が吹くと羽(ブレード)が回り、発電することができる装置です。

この風車を使って電気をつくる方法を「風力発電」といい、再生可能エネルギーの一つとして位置づけられています。

風力発電は、化石燃料を使わずにクリーンな電力を生み出せるため、世界中で導入が進んでいます。

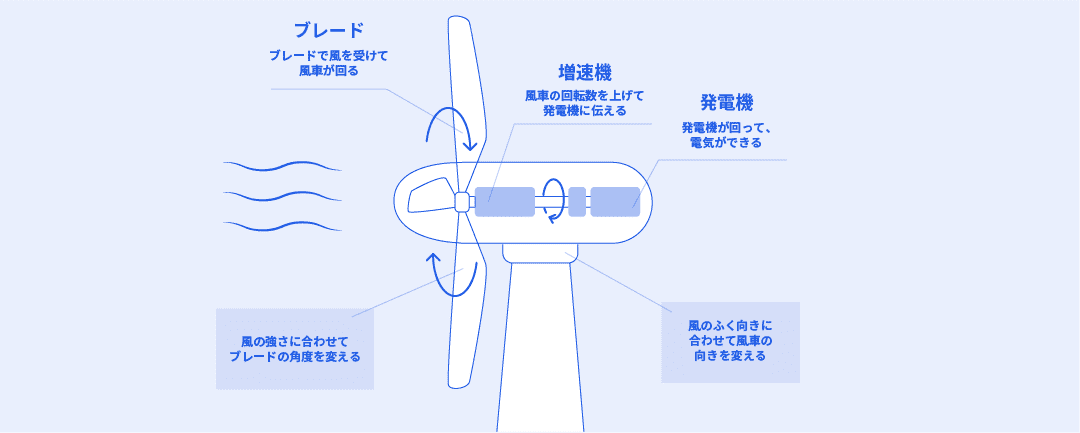

風車が回るとどうして発電されるの?

風車を使い発電する方法を風力発電と呼び、風のエネルギーを回転エネルギーに変え、そのエネルギーを電気に変換する発電方法です。

電気が生まれるまでは下記の流れになります。

-

1. 風が吹いてブレードが回る

- 風がブレード(羽)に当たり、回転エネルギーに変わる

- 風速が強いほど、回転スピードが上がる

-

2. 増速機(ナセル)の中でエネルギーを増幅

- ブレードの回転が「増速機」を通じてスピードアップ

- 風車の回転数は遅いため、発電に適した速度へ調整される

-

3. 発電機で電気に変換

- 回転エネルギーが発電機に伝わり、電気エネルギーが発生する

- こうして生まれた電気は送電線を通じて供給される

この方法により、風車はクリーンな電力を生み出します。

風力発電の発電量は、風速の三乗に比例するという特徴があります。これは、風速が倍になると、発電量は理論上8倍になることを意味します。そのため、風力発電所は風が強く安定して吹く地域に多く設置されます。

また、風力発電は天候に依存するため、安定した電力供給のために蓄電技術が活用されることもあります。大型バッテリーシステムを用いることで、風が弱い時間帯にも電力を安定して供給することが可能になります。

風車の構造はどうなっているの?

風車は、金属やカーボンファイバー製で構成されています。

また、風の力を効率的に電気に変換するために、いくつかの重要な部品で構成されています。

- ブレード(羽):風を受けて回転する

- ナセル:増速機・発電機が収納されている

- 増速機:回転速度を上げて発電効率を向上

- 発電機:回転エネルギーを電気に変換

- タワー:ナセルを支え、高所で風を受けるために設置

- 風速計・風向計:風の強さや方向を測定し、風車の向きを調整する

風車の構造と発電プロセス

風速計や風向計の観測データをもとに、ブレードの角度や風車の向きを自動調整します。これにより、最大限のエネルギーを得ることができます。ブレードが風を受けて回転すると、その回転運動がナセル内の増速機に伝わり、回転速度が上昇します。増速機で加速された回転エネルギーは、発電機に送られ、電気エネルギーへ変換されます。

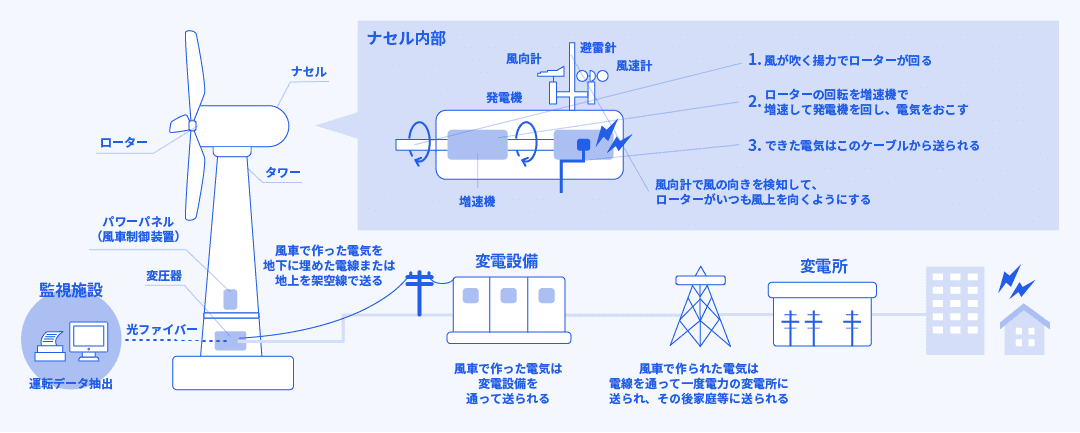

風車内部の電力供給システム

発電された電気は、風車内の電力ケーブルを通じて変電設備へ送られます。変電設備では電圧が調整され、その後、送電線を通じて電力会社の変電所に送られ、最終的に各家庭や企業へ供給されます。

風力発電の運用管理

風車の安定した運転を確保するため、運転データは24時間体制で監視されています。風速が強すぎる場合、風車は自動停止し、機械の損傷を防ぎます。また、ブレードの角度は風向に応じて最適化されることで、エネルギー変換効率が向上します。

風力発電の技術は年々進化しており、今後さらに大型で高効率な風車が開発されることが期待されています。特に洋上風力発電では、大型タービンの導入が進められており、発電量の増加に寄与しています。

このように、風車は高度な技術と制御システムを駆使して、安定した電力供給を可能にしているのです。

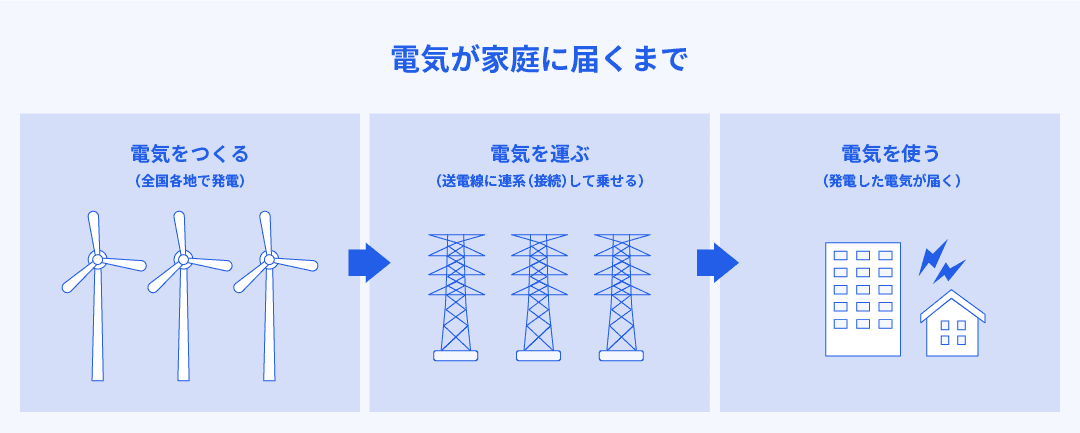

風車で発電された電気はどうやって使えるの?

風力発電によって生み出された電気は、直接家庭や企業で使用されるわけではなく、送電会社を通じて電力会社へ供給され、そこで電圧や周波数が調整された後、各家庭や工場、オフィスビルへと送られます。

風力発電の活用事例

風力発電所で生み出された電気は、まず変電所に送られ、電圧を調整された後、広範囲の電力網へと供給されます。その後、電力会社を介して家庭や企業で利用されるようになります。

風力発電所に設置されたEVステーションで直接利用(例:会津若松ウィンドファーム)一部の風力発電施設では、発電した電力を電気自動車(EV)の充電に活用する取り組みが進んでいます。

蓄電技術の活用による安定供給

風力発電は、風の強さによって発電量が変動するため、蓄電池(バッテリー)を併用することで余剰電力を蓄え、需要が高い時間帯に供給する取り組みも進められています。特に、リチウムイオン電池やフライホイールエネルギー貯蔵技術の発展により、風力発電の電力をより効率的に管理することが可能になっています。

このように、風車で発電された電気は、送電会社を通じて多くの家庭や企業へ供給されるだけでなく、EV充電・蓄電技術・他の再生可能エネルギーとの組み合わせによって、その利用範囲が拡大し続けています。今後、風力発電の普及が進むことで、より効率的なエネルギー活用が期待されます。

風力発電はいつから始まったの?

風力発電は1880年代に欧米で始まり、再生可能エネルギーとして広まりました。古くは紀元前3600年ごろに、風を利用した揚水装置や穀物の粉砕に使用されていた記録が残っています。風の力を活用する技術は古代から存在しており、特に風車は中世ヨーロッパにおいて農業や工業で重要な役割を果たしていました。

近代風力発電の発展

19世紀後半に入ると、風力を電気エネルギーに変換する技術が発展し、1887年にスコットランドのジェームズ・ブライスが最初の風力発電機を開発しました。これが現在の風力発電技術の始まりとされています。その後、20世紀初頭にはアメリカやデンマークでも風力発電機の開発が進み、特にデンマークでは、風力発電が再生可能エネルギーの主力として発展しました。

日本の風力発電の歴史と現状

日本では、1950年代から風力発電の研究が始まりましたが、本格的な導入は1990年代以降に加速しました。現在では、北海道や東北地方を中心に多くの風力発電所が設置されております。日本の地形は風の条件が変わりやすいため、効率的な発電のために最新の風況解析技術が活用されています。

今後、より効率的な風力発電技術の開発が進み、再生可能エネルギーとしての役割がますます重要になっていくと考えられています。

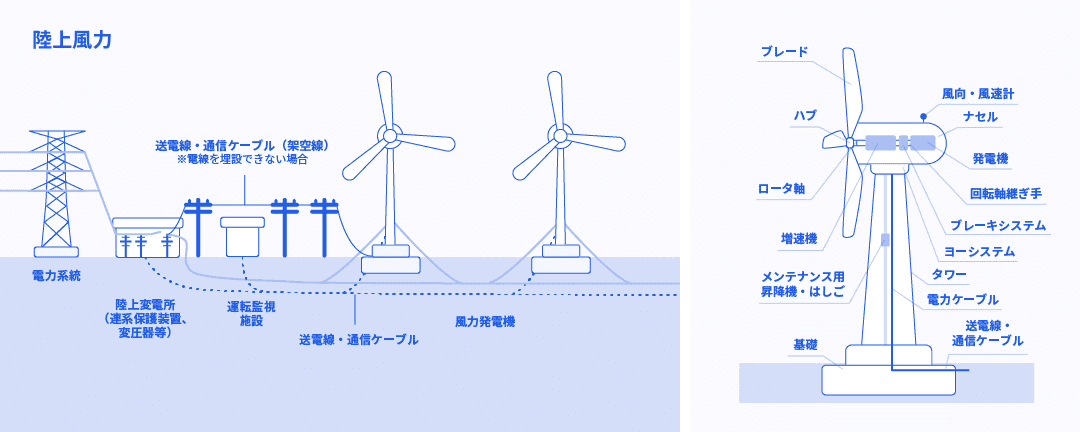

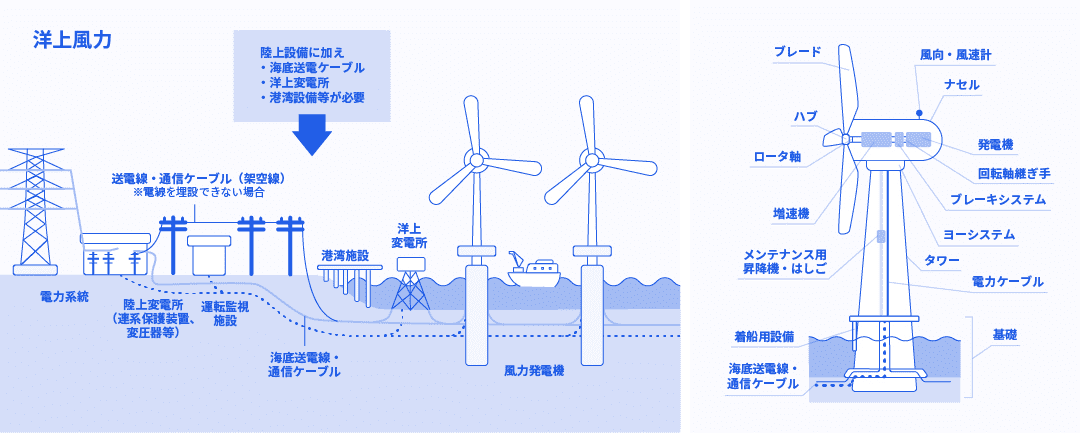

陸上風力と洋上風力は何が違うの?

風力発電は、設置場所によって大きく陸上風力発電と洋上風力発電に分けられます。両者の発電の仕組み自体に大きな違いはありませんが、設置環境が異なることで、それぞれにメリットやデメリットが生じます。

陸上風力発電の特徴

陸上風力発電は、主に山岳部や海岸沿いなどの風が強く安定して吹く地域に設置されます。比較的容易にアクセスできるため、設置コストやメンテナンス費用が低く抑えられる点が特徴です。

メリット:

- 設置・建設コストが低い

- 送電設備が既存のものを活用しやすい

- 保守・点検が比較的容易

デメリット:

- 風速が不安定で発電量にばらつきが出る

- 風車が近隣住民の騒音問題の原因になることがある

- 設置場所が限られる(山岳部や海岸沿いに集中)

洋上風力発電の特徴

洋上風力発電は、海の上に設置される風車を利用した発電方法です。陸上よりも風速が安定しているため、発電効率が高く、より大きな風力発電機を設置できる点が利点です。一方で、海上に建設するために設置コストやメンテナンスコストが高くなる傾向があります。

メリット:

- 風速が安定しており、発電量が増える

- 大型の風力発電機を設置できるため、発電効率が高い

- 陸地の制約がないため、大規模な発電施設を設置可能

- 陸上と比較して騒音問題が発生しにくい

デメリット:

- 設置や維持管理のコストが高い

- 海上でのメンテナンスが困難(船舶や専門技術が必要)

- 送電インフラの整備が必要

近年、日本でも洋上風力発電の導入が積極的に進められております。特に、日本のEEZ(排他的経済水域)を活用し、浮体式洋上風力発電などの新技術の研究が進められています。また、陸上風力発電も引き続き重要な電源として位置づけられており、風車の高効率化や低騒音化が進められています。今後、風力発電の技術が進化することで、陸上・洋上の両方の発電効率が向上し、さらなる普及が期待されています。

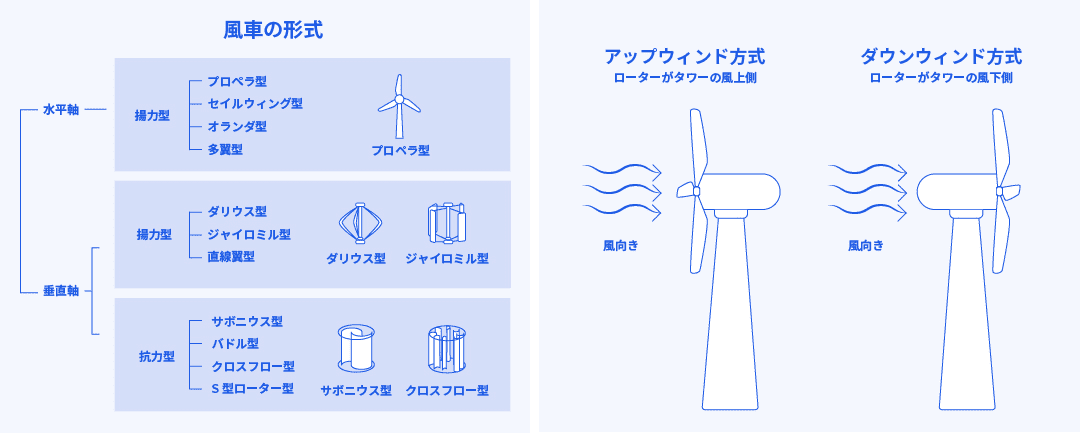

どんな風車があるの?

風車は発電容量により、1kW未満のマイクロ風車、1kW~50kW未満の小型風車、50kW~1,000kW未満の中型風車、1,000kW以上の大型風車と分類されています。

種類は、水平軸風車と垂直軸風車の2種類に分けられ、水平軸風車が主流となります。

水平軸風車は、プロペラ型・オランダ型・セイルウィンド型・多翼型に分けられています。

垂直軸風車は更に多彩となり、ダリウス型・ジャイロミル型・直線翼型・サボニウス型・パドル型・クロスフロー型・S型ローター型等に分けられています。

当社の風車は、水平軸・プロペラ型風車になりアップウィンド方式とダウンウィンド方式の2種類を保有しています。アップウィンド方式は、風向に対してローターがナセルの風上で風を受ける方式になります。ダウンウィンド方式は、逆となり風向に対してナセルの風下でローターが風を受ける方式になります。

2つの風車が並ぶとローターが逆の向きになるので、不思議な光景になります。

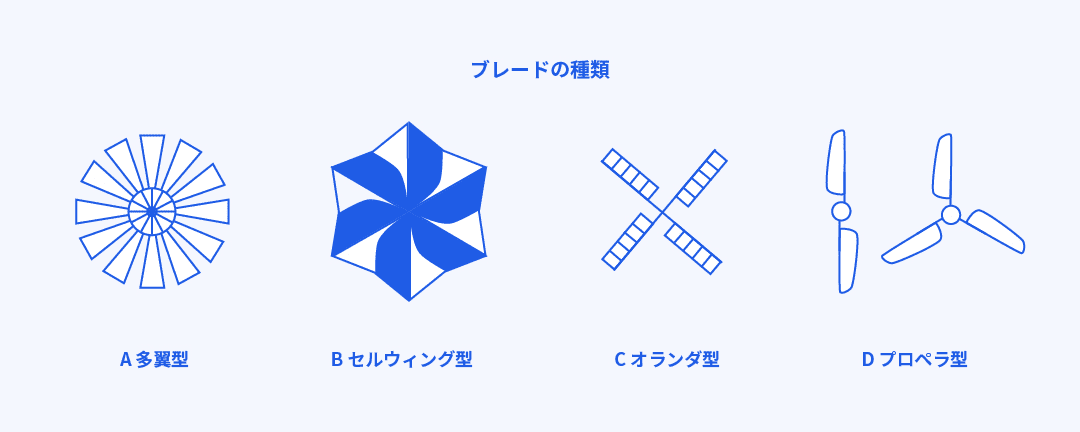

なぜブレードは3枚なの?

風力発電に使用される風車のブレード(羽)は、1枚や2枚のものも理論的には機能しますが、現在の主流は3枚ブレードです。これは、発電効率・安定性・耐久性のバランスが最も優れているためです。

ブレードの種類

風車のブレードには、以下のような異なる形状があります。

- A 多翼型:多くのブレードを持ち、低風速でも回転しやすい。農業用や小型風車で使用。

- B セルウィング型:曲線的なブレードで、空力特性が向上し、効率的な回転が可能。

- C オランダ型:伝統的な風車の形で、低速回転でも安定した動作が可能。

- D プロペラ型(主流):3枚ブレードで発電効率と安定性のバランスが最適。

なぜ3枚が最適なのか?

-

1. 発電効率の最適化

- 風車は風のエネルギーを最大限に利用する必要があります。ブレードが多すぎると、風の抵抗が増えてしまい発電効率が低下します。

- 3枚ブレードは、風の力を均等に受け止め、最適な回転速度を維持することができます。

-

2. 安定性と振動の抑制

- 1枚や2枚ブレードの風車は回転時にバランスが崩れやすく、振動や騒音の原因になります。

- 3枚ブレードは重心が安定し、振動が抑えられるため、長期的な耐久性も向上します。

-

3. 耐久性とメンテナンスの最適化

- 風車は年間を通して継続的に稼働するため、耐久性が重要です。

- 3枚ブレードは強風にも耐えやすく、部品の摩耗が少ないため、メンテナンスの頻度も減ります。

近年の研究では、軽量素材(カーボンファイバー)を使用したブレードの開発や、空力設計の最適化により、さらに発電効率を向上させる試みが進められています。また、ブレードの長さを伸ばすことで、より多くの風のエネルギーを取り込めるようにする設計も進められています。風力発電の進化とともに、ブレードの設計も改良が続けられ、より高効率な風車が今後登場することが期待されています。

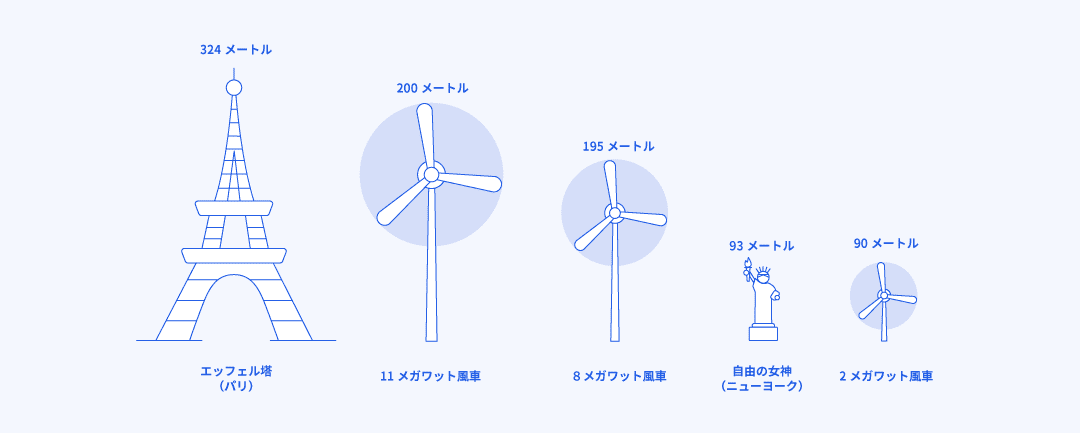

風車の大きさはどのくらいなの?

風力発電の風車は年々大型化しており、発電容量の向上とともにローターの直径も拡大しています。風車のサイズは、発電容量によって異なり、小型のものから大規模なものまで幅広く存在します。

主流となる2,000kWクラスの風車は、ローター直径が約90mにもなり、自由の女神の高さ(約93m)とほぼ同じ大きさです。

さらに、最新の11,000kWクラスの風車は、ローター直径が200mにも達し、エッフェル塔(約330m)や大阪のあべのハルカス(約300m)と同等の高さを誇ります。

大型化のメリットと課題

メリット:

- 発電効率の向上: ローターが大きくなることで、一度に受けられる風のエネルギー量が増え、より多くの電力を発生させることができる。

- 発電コストの削減: 大型風車は単体での発電量が増加するため、複数の小型風車を設置するよりもコスト効率が良い。

- 洋上風力発電の強化: 大型風車は安定した強風を受けやすい海上に適している。

課題:

- 設置の難しさ: 大型風車の設置には高度な技術と巨大なクレーンが必要であり、設置コストも高くなる。

- メンテナンスの困難さ: 高所での点検や修理が難しく、特に洋上風力発電では船舶を使用したメンテナンスが必要になる。

- 輸送の課題: 巨大なブレードやタワーの輸送には特別なルートとインフラが必要。

技術の進歩により、今後さらに大型の風車が開発されることが予想されています。ローター直径が大きくなる可能性がありますので、発電効率のさらなる向上が期待されています。風力発電の拡大に伴い、風車の大型化はますます進んでおり、再生可能エネルギーの普及を加速させる重要な要素となっています。

最後に

風車を使った風力発電は、風の力を利用して電気をつくる環境に配慮した発電方法です。

陸上・洋上風力発電と設置する場所により違いがありますが、風が吹けば発電できるため、再生可能エネルギーのひとつとして注目されています。

今後、日本国内でもさらなる技術革新が期待されており、発電量の増加やコスト削減が進むことで、より多くの地域で風力発電が導入される可能性があります。 また、風力発電は二酸化炭素(CO₂)の排出を抑え、持続可能な社会の実現に貢献する重要な電力供給源としての役割が期待されています。